汤浅政明监督的TV动画有两部获得了日本文化厅媒体艺术祭,一部是《四叠半神话大系》,这个已经在之前的文章中讲过了。

而另一部就是这次要讲的《别对映像研出手!》(以下简称《映像研》)。由于今年10月番总体可看的并不多,在一次跟朋友的聊天中,突然想起了这部番,于是花了一周的时间补完了。一开始我是抱着再次体验“汤浅风”的心态来看的,但看完后发现这部并不那么“汤浅风”的番剧也挺有意思的。

和《白箱》的区别

说起以动画制作流程为主线故事的动画就不得不提起水岛努的《白箱》。在我之前写的《白箱》漫评中,我曾说:

有人评价这部番是写给动画制作人的一封情书,但整体氛围营造还是太过于理想,真实的工作情况可能比这还糟。我还是更愿意把它视作一封写给所有平凡的奋斗者们的love letter,不管从事什么行业,都能在其中找到自己的影子。

一封写给平凡的奋斗者们的love letter——《白箱》漫评

在《白箱》中,只有第一集笼统介绍了整个动画的制作流程,故事的内核还是:职场新人在前辈的帮助下,克服各种困难,一步步成长为能够独当一面的角色。只是因为主角所在的公司恰好是一个动画制作公司,所以最终呈现的故事像是“写给动画制作人的一封情书”,但这样的故事放在任何一个其他类型的公司也能够成立,并不具备动画公司的独特性。但也正是因为这样的故事具有普适性,才能够吸引如此众多的观众,并产生强烈的共鸣。

但《映像研》不一样。

在创作之初,汤浅定下的一个方针就是:让做动画的看到这部动画,也会产生“这种情况在动画业界的确经常存在”的感受。

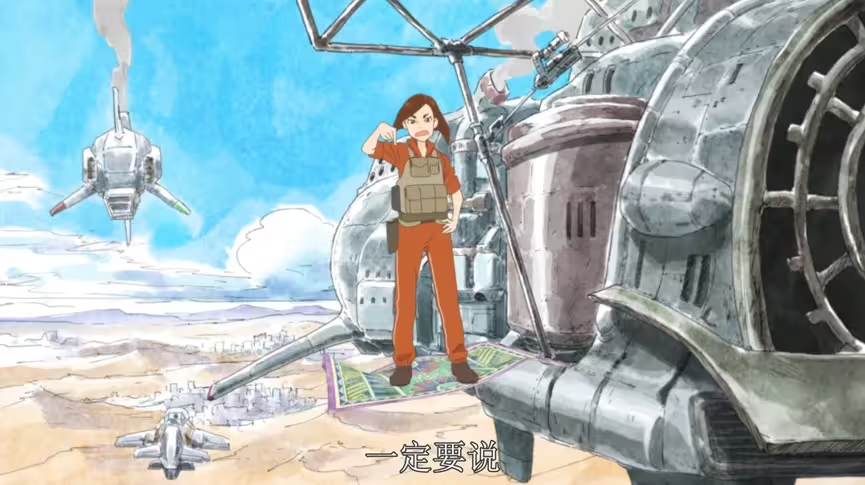

关于这一点最直观的体现在三个方面,第一是故事冲突的类型。《白箱》中遇到的诸如:不靠谱的同事、不配合的甲方、各种“万策尽”赶DDL等问题在职场里是普遍存在的,而《映像研》则将目标更多的聚焦在“如何做好动画”所遇到的困难,比如:如何画出更流畅自然的动作、如何与甲方合作、如何对作品进行宣发等等。在介绍以及克服这些困难的过程中,需要引入大量独属于动画制作行业的名词术语。虽然动画制作组通过各种草图、layout、线稿等对这些东西进行非常直观的解释,但这还是对大众观看这部动画提高了不少的门槛,从而将作品的受众限制在了动画制作人和动画爱好者的小圈子里。(不过这也是没办法的事,耸肩.jpg)

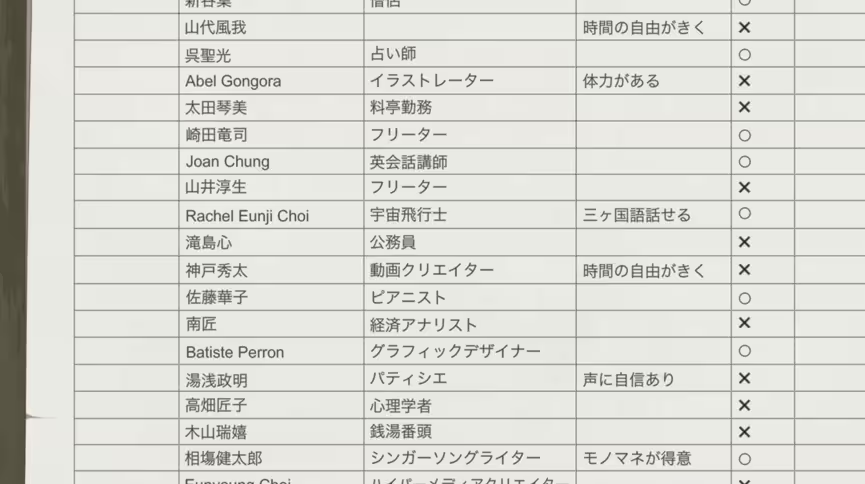

第二是人物形象设计。在《白箱》中,每个角色都是业界的成年人,而且在工作中也只有一个身份,各司其职,最后靠着一个大团队的齐心协力完成了一部TV动画。这在观众看来是十分符合逻辑的,现实感很强。但是在《映像研》中,核心人员至始至终只有三个高中生,三个人都还身兼数职,而且有着跟他们的年龄完全不相称的专业能力,最后合作完成了一部动画短片。三个人的分工如下:

浅草:监督、编剧、分镜、演出

水崎:原画、人物设计

金森:制片人、制作进行

三个人中的任何一个人的任何一个身份单独拿出来,以他在动画中的表现,都可以加个“超高校级”。这种设计可以很好地展现一个动画制作团队的最基本元素,从而帮助大家更好地理解动画制作的流程,但在一般的观众看来就相当的非现实,不过这种“不真实感”与整部动画的基调却十分契合。

第三是对于观众的反应刻画,这也是《映像研》与《白箱》最大的区别。《白箱》几乎把所有的镜头都放在了对于动画制作人的刻画上,唯一能称得上是观众反应的基本只有动画制作完成的时候大家齐聚一堂一起观看的一点点画面。但实际上在美学领域,观众对于作品的感受、评价,甚至二次创作都可以看作是作品的一部分,所以部分创作者在进行创作的时候都会有意无意地站在观众的视角来考虑作品的整体性,而这在动画这种冲击性、刺激性都很强的艺术上更加重要。动画制作人会为了让观众感受到风的存在而下大功夫来绘制周边的环境以及空中的碎屑,

也会为了让观众理解自己构想的某个小小的细节,而使用多镜头演出,

甚至于对于某个观众可能根本不会注意到的小细节的严苛要求。

最后,这些都会在观众的反应中体现出来,一部用心制作的作品,观众是可以感受到的。

观众的反应使得之前动画制作人精心设计的各种细节都有了意义,从这个角度来看,创作者和观众是相互成就、相互依赖的关系。

说了这么多《映像研》和《白箱》的区别,但两部番在展现动画制作人对于动画的热爱这一点上是高度一致的。

看多了优秀的作画MAD以及解析会发现:原画是个技术活,非常考验天赋以及经验。带点私心地说,我其实并不希望优秀的原画师转到其他岗位,而是希望他们能够给我们画出更多更棒的画面。这里向所有的动画制作人致敬!

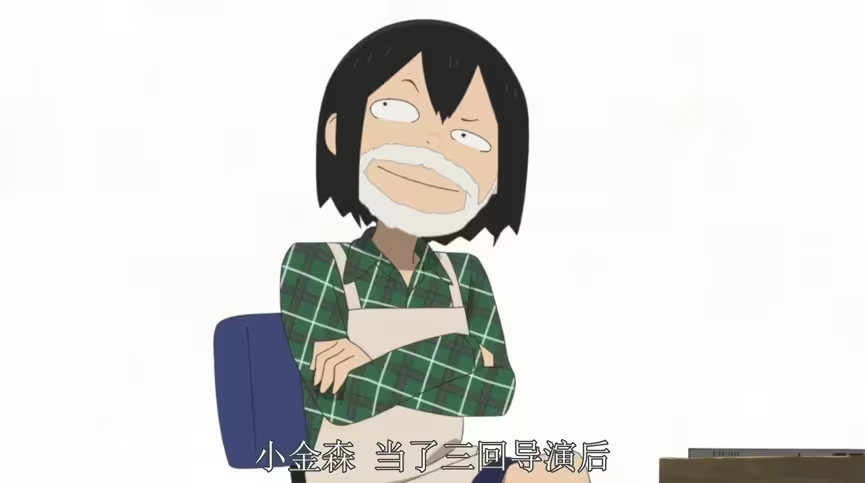

关于金森

《映像研》的三人组里,金森是唯一一个现实主义者。她并不那么热爱动画,只是将其看作一个产业,组建工作室也只是单纯为了赚钱。熟悉动画这一领域的朋友应该都知道:制片人虽然不直接参与创作,但同样影响着作品的生死。因为她需要帮团队拉到项目,需要和甲方定下合理的酬劳,还需要监督能够创作之外的,诸如:宣发、合作等各种各样的琐事。有她在,浅草和水崎才能心无旁骛地进行创作。

其实不只是在动画行业,在任何一个行业、任何一个团队,像金森这样的人都是十分重要的,甚至可以说是团队的核心,这一点随着读博时间的增加,感受也越来越深。原画师或者博士生都可以花时间来培养,即使是有天赋的那些人,也并不是无可替代的。但能够给团队拉来项目、给团队和项目进行宣传、带领团队完成项目并在适当时候调整预期和管理方式,这样的人真的很难培养,目前来看更多还是靠天赋。本科时候的我可能会认为他们是一群什么技术都不会,单靠嘴皮子吃饭的人,但现在我得向他们学习,而不只是埋头研究技术或者科研。

一些彩蛋

《映像研》中频繁插入各种只有动画爱好者才看得懂的小彩蛋,也让整部作品充满了趣味,考虑到网上已经有人做了相关的介绍,这里只罗列一下我自己觉得有意思的一些彩蛋。

突然想起了一个初中同学,在那个我只知道随便看看课外书的年级,他就开始自己画地图、写设定集、写小说,有时还喜欢拉着我一起讨论其中的细节以及逻辑。这本质上和《映像研》里的浅草干的事没有太大区别。看完这部番之后,再回想起之前的种种经历,越发觉得想要干成一件事:浅草的想象力与目标、水崎的技术以及金森的社交能力,缺一不可。

参考资料

[1] 维基百科. 文化厅媒体艺术祭. https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E5%8C%96%E5%BB%B3%E5%AA%92%E9%AB%94%E8%97%9D%E8%A1%93%E7%A5%AD

[2] tsuga. 观众的在场. https://movie.douban.com/review/12158862/

[3] 动画魂-Anitama. “庵野秀明”“松本宪生”“石川光久”在一起的话会做出什么动画?科学猴的转折点——我带你们吹《映像研》. https://www.bilibili.com/video/BV1Ka4y1t7Ay/

强烈建议在补完番之后看看nbht的《别对映像研出手》逐集解说视频

https://www.bilibili.com/video/BV1Ka4y1t7Ay

翻了一下之前写的文章,发现上一次写评论性文章,还是在6月份写《拜见女皇陛下》的漫评,当然也有一部分是因为科研繁忙的原因,但更多的可能还是最近看番看电影少了,感触也少了。原本这次的选题在《小丑2》《黑暗骑士》对比和《映像研》《白箱》对比里面纠结,有个同学感觉后者更有意思一些,于是就诞生了本文。

B站的新版专栏编辑器是真的难用啊,还有还多BUG,以后打算一直用旧版的。

本文于2024年11月17日首发于B站