我第一次听说蜘蛛侠这个名字,应该是幼儿园或者小学低年级的时候(大概2005年左右)。那个时候,我父亲同事的办公室里刚装了全校第一台电脑,使用的应该是比XP更早的2000或者98版本。我年幼时大部分的记忆现在都很模糊了,但唯独记得某个下午在那个小小的办公室里跟一个叔叔一起看的视频:一个穿着红蓝配色的紧身衣、头戴面具的人在城市的高楼间荡来荡去,好像在和一个脚踏飞行滑板、眼睛直冒绿光、到处扔炸弹的人在打架,而那个绿魔怪扔的炸弹在闪过一阵绿光后,把周围的人群都变成了一堆骨头。这样的场景在我幼小的心灵里留下了深刻的印象。

一、托比版与加菲尔德版蜘蛛侠

蜘蛛侠是我认识的第一个美国的超级英雄。后来,到了2008年,我家里也装了电脑,我也陆陆续续补完了托比版蜘蛛侠三部曲,当时的我对于其中的剧情并不感兴趣,只是惊讶于电影所展示的各种特效(当时感觉拍电影的人是真的有钱,一部电影里要炸掉这么多辆车、烧掉这么多房子),而章鱼博士和毒液表现出来的恐怖氛围则又给我留下了深刻的印象(后来查资料才知道,拍托比版《蜘蛛侠2》的导演以前是拍恐怖片的)。

除了这些,剩下的可能就是对蜘蛛侠生活的向往,但这里的向往并不只是对成为一名蜘蛛侠、惩恶扬善、行侠仗义的向往。坦率来讲,我甚至并不对蜘蛛侠的生活有所向往,尤其是在看完《蜘蛛侠2》之后,而是对电影中的美国人的生活环境有所向往。

我向往那种大城市的生活,我希望自己以后能够在宽敞明亮、配有统一的桌椅、专业的黑板的教室里上课(而不是面对着黑油漆刷的黑板以及从家里搬来的桌椅学习),能在设配齐全的实验室里进行自己的发明创造(而不是拘束在家里的阳台上摆弄5毛电机和硬纸板),能坐地铁穿行城市(而不是每次进城都要挤2个小时的大巴车),能住在带后院和车库的独栋大house(而不是住在三线小城的郊区小镇),想吃麦当劳就吃麦当劳,想吃肯德基就吃肯德基,在电影院而不是在家里看电影。《蜘蛛侠2》是2004年上映,但考虑到蜘蛛侠的形象是1962年被塑造出来的,剧中的场景、环境多为上个世纪的风格,但即使这样的生活,仍然让小时候的我充满了憧憬与幻想。

感觉好像扯远了,回到电影本身来看,在诺兰导演的《蝙蝠侠:黑暗骑士》上映以前,《蜘蛛侠2》在很长一段时间里都可以被称为“最成功的超级英雄电影”,因为这部电影首次提出了超级英雄的身份认同问题以及超级英雄对普通民众产生的影响。帕克在剧中暂时失去了蜘蛛侠的能力回归普通人,不过这也促使他思考自己的内心有没有能力承担起英雄这一重担。如果说“能力越大,责任越大”,那是不是也意味着“没有能力,就不需要再承担责任”?

从《蜘蛛侠2》开始,越来越多的超级英雄电影开始将超级英雄塑造地越来越像一个普通人。他们和我们一样有着普通人在学习、生活、恋爱等方面的烦恼,但他们又有着我们普通人没有的超能力或者超有钱,然后再通过剧情来逐渐削弱超能力在其中的作用,以凸显主人公的内心成长以及通过精神的强大来战胜困难,最终使观众也能透过屏幕感受到这种震撼与鼓舞,从而更自信地面对自己的人生,相信我们每个人都是自己的英雄。

这从另一个侧面也反应了超级英雄对普通民众的影响。我们为什么需要英雄?

我想每个人都有英雄的一面,它令我们诚实,给我们力量,使我们崇高,最后它能让我们光荣的死去。虽然有时候我们必须毅然放弃我们最想要的东西,甚至我们的梦想,蜘蛛侠是亨利的榜样,但他却不知去向,亨利需要他。

当然,剧中对于这一影响有更直接的展示。当蜘蛛侠为了挽救列车的人而最终倒下,众人将他扶起并托举着他回车厢,甚至在章鱼博士面前挺身而出。不论哪次看《蜘蛛侠2》,每当看到这里时我都会为之动容,我相信剧中的每个人在这个时候都成为了英雄。

等我上了初中,加菲尔德主演的《超凡蜘蛛侠》上映了,但我却很难从其中再找到看托比版时的感动。在我的印象中,蜘蛛侠作为一个平民超级英雄,应该是那种脱下战衣后混在人群里很难被发现的平白无奇的高中生,所谓大隐隐于市。

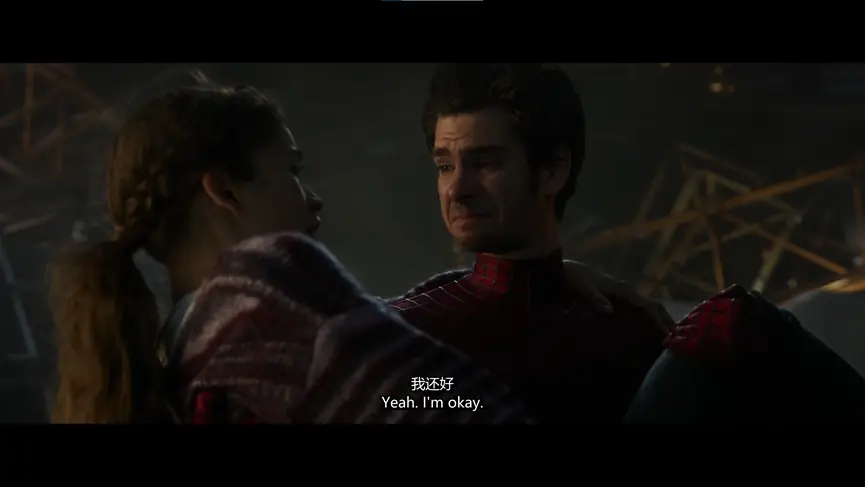

但加菲尔德实在太帅了,当他出现在校园里时,整部电影的画风都变成了青春偶像剧的风格,再加上他特有的话痨风格,脱离了托比版蜘蛛侠应有的严肃,忽视了对超级英雄主题内涵的挖掘,我认为这不合适。不过《超凡蜘蛛侠》,也是有亮点的,最令我震撼的当属唯一一次蜘蛛侠没能救下自己的女朋友,顿时抬高了整部电影的现实意义:没有完美的英雄,正如没有完美的人生。

所幸的是,在《蜘蛛侠:英雄无归》里,加菲尔德终于弥补了这个遗憾,不知道有多少老粉会因为这一情节而像他一样动容。

二、漫威与赫兰德版蜘蛛侠

再后来,我上大学了,蜘蛛侠也终于回归了漫威宇宙。但是这一次,我并没抱太大期待。

我是在初中看到了《钢铁侠》和《美国队长》才开始了解漫威宇宙,并在朋友的介绍下逐渐分清了漫威宇宙和DC宇宙的区别以及几个超级英雄角色的版权之争。我也很喜欢一代复联的角色,因为在他们身上我还能够看到现实的影子,比如:《美国队长》将时间线放到二战期间,整部电影的氛围也很有历史感,美国队长本身就是正统美国精神的代表:追求自由、同情弱者、勇敢无畏、重情重义、勤奋刻苦等等(虽然这个角色的出现有其历史原因),可以说美国队长代表了历史上的美国;《钢铁侠》则代表了一个更现实的美国,他科技发达、武器先进、对付恐怖组织、插手中东局势,外表是一个花花公子,但内心又坚守着自己的美国精神(但是这精神与传统的美国精神又产生了冲突,于是才有了《美国队长3:内战》,不过这都是后话了)。

此外,得益于美国强大的电影工业化体系,漫威可以一直保持着每年2部左右的特效拉满、制作宏大的高质量商业化电影产出,再搭配上相关的电视剧,即使没看过漫画的人也能对这一个系列保持长久的关注度。

对于一个像初中时的我那样,对电影工业化完全不了解但又对科幻充满了兴趣的人来说,这一切带来的冲击是巨大的(毕竟想看《流浪地球》还得等到2019年)。作为第一代复联的灵魂人物,漫威在钢铁侠和美国队长形象的塑造上花费的功夫远多于其他角色,所有这些共同创造了2012年《复仇者联盟》的成功,实现了1+1>2的效果。但是,高度的电影工业化带来的负面影响也在逐渐体现,流水线生产的电影终究会让人感到厌烦。回顾上面列举的电影,如果你在看电影的时候有打开进度条的习惯,你甚至可以精准地猜测到这部电影的下一个高潮/低谷/反转会在什么时候来临。而作为舒缓节奏加进去的各类惊喜设计的笑点,也被逐渐替换为了突兀的插科打诨。

漫威以为自己能靠着工业化的体系通过高超的特效和流水线般快速的生产来持续获取商业价值,但这一套在《复仇者联盟2》之后就逐渐开始显示出颓势。为了挽回这一局面,漫威在离奇的情节(想要通过层层反转来吸引眼球,但最终导致情节碎片化以及逻辑的缺失)和夸张的背景设定(《惊奇队长》《奇异博士》已经完全脱离科幻,进入了玄幻领域)上越走越远。但是他们却忽视了制作电影最关键的一点:人文情怀,或者说:用心做电影。可能有人会用《复仇者联盟4》的高票房来反驳,但这是经过之前21部电影层层铺垫,并消费了钢铁侠和美国队长这两大热门IP,所换来的高票房。而钢铁侠在最后回归本心,说出“I am Iron Man”的台词时,正是其人性最为闪亮的时刻。

从《美国队长3》开始,漫威就在大力扶持和塑造新一代复联的核心人物——蜘蛛侠。他们希望可以通过影片展示一个男孩从幼稚逐步走向成熟的成长过程,希望这个男孩在一开始活在别人的庇护之下,在经过一系列的事件之后,可以独当一面去保护别人。所以,他们给赫兰德版蜘蛛侠安排了一个有钱的干爹、一个年轻的梅姨以及两个队友,并让他担任复联的团宠,在剧情上,还送他去太空打外星人。可能是因为赫兰德长了一张娃娃脸的缘故,在经历了这么多之后,我们在《蜘蛛侠:英雄无归》中看到的又是怎么样的一个形象呢?他和《美国队长3》中刚出道时有什么样的成长和变化吗?我相信看过的各位自己心中都是很清楚的。

但《蜘蛛侠:英雄无归》这部电影本身并不是一无是处,它虽然不是一部好电影,但算得上一部好的蜘蛛侠电影。三代蜘蛛侠同框、历代反派被救赎、贯穿蜘蛛侠系列的“能力越大,责任越大”以及穿插其中的众多老粉才看的懂的梗,着实凸显了其粉丝向电影的本质,但同时也得承认,这并不是狗尾续貂,而是给托比和加菲尔德版蜘蛛侠的故事画上的一个比较圆满的句号,其作用有点像《复仇者联盟4》里给钢铁侠收尾的剧情一样。

三、当灯塔不再闪耀

美国超级英雄的诞生、发展以及角色形象的转变,与美国历史和当时的社会思想密不可分。美国的第一个超级英雄形象——超人,诞生于上世纪三十年代,大萧条时期,他用自己的拳头和力量来对抗劫匪、刺客、黑帮,保护弱者,扮演着一个义务警察,这符合当时人们对于正义的渴望。后来,到了1941年,美国正式参与二战,这是诞生了第一个爱国的超级英雄,同时也是拥有第一个士兵身份的超级英雄——美国队长。他穿着带有美国国旗样式的制服,用自己的经历鼓励年轻人参军,四处宣传打击纳粹的重要性以及购买战争券的必要性。从这一时刻起,超级英雄在政治倾向上就已经失去了中立性,而开始带有政治宣传的味道,并开始向外输出美国精神。

二战结束后,和平到来,那些依附于战争而诞生的英雄们也逐渐销声匿迹。随后冷战开始,伴随而来的还有大量回国的士兵和“婴儿潮”,而这一大批孩子在60年代陆续进入了青春期和叛逆期。此时的美国虽然笼罩着冷战的阴影,但又借着二战的“便车”正在高速发展商品经济。这种经济繁荣与战争威胁交织的矛盾环境缔造了一个反传统的超级英雄——蜘蛛侠,一个幼稚、害羞、叛逆的少年。他不再像之前的前辈那样时刻保持着伟光正的形象,像蜘蛛一样吐丝爬墙也不符合社会对于英雄的主流认知,但他在当时确实创造了历史,成为了近十年最畅销的超级英雄。即使到了今天,根据2011年IGN的数据显示,蜘蛛侠仍然是排名仅次于超人和蝙蝠侠的最受欢迎的超级英雄。为什么会这样?因为他是青春期少年的精神具象化,是“婴儿潮”一代反抗父母和权威的文化投影,这些特点在任何时代都不会过时。

有意思的是,在自由主义和反文化潮流兴起的60年代,还诞生了漫威里最为保守的英雄——钢铁侠。他像美国队长一样,都具备典型的美国特征。如果说美国队长在精神层面为美国做代言,那钢铁侠更多地在物质层面代表了大众对美国的印象:富有、科技发达、武力强大。他是一个典型的美国人,在价值观上保守,但在技术上追求标新立异。钢铁侠在漫画里经常用自己的高科技武器来和苏联、东欧的怪物进行战斗,并最终迫使他们屈服于美国的价值观和理想。相比美国队长,他更守秩序、更懂政治,在面对分歧时也更加保守,这一特点一直延续到了《美国队长3:内战》中:美国队长追求自由,不愿意接受监管,而钢铁侠则主张权利应该受到监督(这一矛盾也是21世纪美国政治两极分化的体现)。

再后来,美国经历了越南战争的失败、水门事件、“滞涨”,人们开始怀疑美国在军事上是否真的是无敌、自己的领导人是否正直、所谓的美国梦是否只是经济上的泡沫。而这些在超级英雄身上就表现为对现实的无力和对未来的迷茫。在1973年的漫画《超凡蜘蛛侠》中,蜘蛛侠没能拯救自己的女朋友格温;在1974年的漫画《美国船长与猎鹰》中,美国队长对政府产生了怀疑,决定辞职,抛弃了自己的美国国旗制服;在1982年的漫画《金刚狼》中,我们已经很难界定金刚狼是英雄还是恶棍;在同一年出版的漫画《蝙蝠侠:黑暗骑士》中,我们看到蝙蝠侠已经成为了哥谭唯一的正义力量,在诺兰导演的电影中,蝙蝠侠最终以牺牲自己的方式对黑暗势力进行了妥协。

苏联解体后,美国最大的对手消失了,真正成为了世界第一大强国,之后又陆续发动了海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争,向全世界展示自己的经济和军事实力,并热衷于扮演世界警察的角色。此时的超级英雄们,也陆续从纸质漫画中走了出来,借助于美国强大的电影工业化体系以及互联网的蓬勃发展,穿行世界各地,甚至冲出地球飞向宇宙乃至虚构的世界,去维护和平、声张正义,同时也向全世界的观众传达一个讯号:美国作为一个超级大国,有能力也有意愿,去解决地球上的争端。至于被解决的地区的人民,他们是什么意愿呢?我们并不知道。

长期以来,世界上众多有才能的人,也都将美国视作未来的灯塔,想要尽可能地靠近它以求得一隅之地。这种民族的杂糅和文化的融合在超级英雄里最直观的体现就是DC的正义联盟和漫威的复仇者联盟。这些联盟的成员构成复杂、身份各异。不同性别、不同肤色、不同人种,甚至不同生物,混杂在一起,彼此之间充满了争吵与矛盾,像极了当今的美国社会。大家只是因为一个形式上的联盟而存在,在遇到危机时短暂的聚集、开一次party,之后又各奔东西。不同的英雄的生活环境天差地别,大家看似在同一个联盟里,地位平等,但这种形式上的平等并不是真正的平等,正如美国在各类影视、动画、游戏作品中宣扬种族平等到了政治正确的地步,但现实中的亚裔、黑人仍在受到来自社会的威胁。

早在三十年前就有人预言:“日本只是第一个向美国挑战的民族。在下个世纪里,必然会有更多的民族也向美国提出挑战。”时间到了现在,在政治和经济上,美国需要应对来自中国、欧盟等势力的崛起压力,在文化上,以中日韩为代表的东亚文化也在逐渐对欧美文化体系进行冲击,在军事上,美国从阿富汗撤军正是自己已经无力维护世界和平(或者说干预世界政治)的最好体现,而新冠疫情的到来更是如海浪一般,让全世界看清了是谁在裸泳。具体到《蜘蛛侠》系列电影,托比版蜘蛛侠诞生于美国在世界上相对位置最高的时期,影片呈现出来的个人英雄主义和人文关怀是当时美国积极向上的美国社会面貌的写照。而随着时代的发展,美国的社会问题越来越多的暴露在公众面前,新一代的导演和编剧也逐渐开始迷失,再加上观众对于流水线式电影的厌倦,所有这些因素共同导致了漫威系列电影的衰落。从长远的角度来看,《蜘蛛侠:英雄无归》的出现是一种必然。

十几年前那个住在三线城市郊区小镇的男孩的幻想也成为了现实,他现在能在宽敞明亮、配有统一的桌椅、专业的黑板的教室里聆听教授的讲座,能在导师的实验室自由地进行自己的研究,能坐地铁穿越大半个城市去品尝手工汉堡,再也不用像以前那样一年只能去一次电影院。当他看完《蜘蛛侠:英雄无归》后,再次回顾《蜘蛛侠2》时,眉宇间流露出来的不再是羡慕,而是对一个已经逝去的时代的缅怀。

当灯塔不再闪耀,又该何去何从?

参考资料

[1] 何丽娜. 从超人、蝙蝠侠、蜘蛛侠三大系列看美国超级英雄电影的文化认同[J]. 电影评介,2015(16):70-72. DOI:10.3969/j.issn.1002-6916.2015.16.024.

[2] 何学兵. 成长过程中纠结与挣扎的英雄式消解——《蜘蛛侠:英雄归来》评介[J]. 电影评介,2017(16):21-23. DOI:10.3969/j.issn.1002-6916.2017.16.006.

[3] 董佳,张晶. 跨文化视角下中美电影英雄形象塑造差异研究 ——以《红海行动》和《蜘蛛侠》为例[J]. 环球首映,2021(12):49-50.

[4] 徐健森. 浅析电影《蜘蛛侠2》的美国英雄主义[J]. 新东方英语,2018(3):183,185. DOI:10.3969/j.issn.1672-4186.2018.03.132.

[5] 吴家仪,张靖雨. 蜘蛛侠系列电影中的形象设计[J]. 大观,2020(6):71-72.

[6] 李婧云. 《蜘蛛侠》:超级英雄电影的认同性建构[J]. 电影文学,2020(1):138-140. DOI:10.3969/j.issn.0495-5692.2020.01.035.

[7] 野良人. 这不是一部好电影,但却是最完美的蜘蛛侠电影(影评+有意思的小细节). https://movie.douban.com/review/14069223/

[8] enjolras. 其实,这是一部青春片——Spider Man 2. https://movie.douban.com/review/1119271/

[9] VonishinE. 我们仍在无力的坚持. https://movie.douban.com/review/1380641/

[10] 维基百科. 美国队长. https://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E9%9A%8A%E9%95%B7

[11] 维基百科. 钢铁侠. https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%8B%BC%E9%90%B5%E4%BA%BA

[12] 维基百科. 蜘蛛侠. https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%9C%98%E8%9B%9B%E4%BA%BA

[13] 维基百科. 漫威电影宇宙系列电影. https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%BC%AB%E5%A8%81%E7%94%B5%E5%BD%B1%E5%AE%87%E5%AE%99%E7%B3%BB%E5%88%97%E7%94%B5%E5%BD%B1

[14] 张安琪. 关于美国漫画电影个人英雄主义价值观的几点思考[J]. 现代国企研究,2017(16):211-211.

[15] 梁锐. 美国超级英雄电影的影像元素解读[J]. 电影评介,2017(13):89-91. DOI:10.3969/j.issn.1002-6916.2017.13.026.

[16] 邓玥. 浅析超级英雄电影的类型模式与文化策略——以漫威为例[J]. 环球首映,2019(8):24,26.

[17] 李可馨. 流行文化对国家形象的构建作用[D].北京外国语大学,2021.DOI:10.26962/d.cnki.gbjwu.2021.000534.

[18] 王沪宁. 美国反对美国[M]. 上海:上海文艺出版社,1991

看完《蜘蛛侠:英雄无归》后我的心里其实五味杂陈,之后又重温了一遍《蜘蛛侠2》更是对当今电影行业感到无话可说。最开始的时候只是打算简单对比一下这两部电影,但到后来发现话题越写越大,最后干脆直接改了标题。这是我迄今为止写的最长的一篇评论,也是对自己认识的第一个超级英雄和自己的童年表达的致敬。

一些废案:

在我看《蜘蛛侠2》的时候,我生活在某个三线小城的郊区小镇上,从家里出发步行5分钟就能到菜市场买卤菜、买豆腐,步行10分钟就能看到大片的农田、在田埂上放风筝,步行20分钟就能到小镇旁边的山脚下、到小河沟里抓小鱼、螃蟹和田螺。小镇和市区之间沟通的唯二的公共交通工具就是私人运营的大巴和政府运营的大巴。私人运营的大巴每5-10分钟来一辆,票价2块钱,进市区需要1个小时,但是座位少,而且大巴司机为了抢生意经常超速,安全性得不到保障(后来连续发生了几次大巴自燃着火事件,最终被取缔)。政府运营的大巴每半个小时到一个小时来一辆,票价一块钱,进市区需要1个半小时,但是人很多,不少人为了省1块钱的公交费甘愿在停靠点等一个小时,每次挤这种车是我最痛苦的时刻,因为一般都是爸爸把我从车窗塞进车里方便占座(得益于此,我也练就了类似蜘蛛侠的敏捷的身手)。至于上学,每年开学的时候,学校要把黑板重新刷一遍,因为所谓的黑板就是在墙上用黑色油漆刷出来的一块长方形区域,而学生则需要从家里把桌椅板凳搬到教室里,因为我读书的小学直到2010年才在教室里配备了统一的桌椅,这次之前,我们都是自带桌椅上学(现在回想起那些日子,只觉得惊讶到有些荒谬)。

“坦率地说,泰勒先生,作为面壁者您是不合格的。在战略欺骗领域,诺曼底登陆是你们最后的辉煌,以后,美国强大的力量使它的领导者们失去了很多东西,包括战争谋略所需的诡秘和奸诈,因为你们不再需要这些。当面对力量比你们强大的敌人时,这种能力也无法恢复,您的战略缺少曲折和误导,也缺少欺骗的陷阱,过分直白,所以,您成为了第一个被破壁的面壁者。”

本文于2022年3月14日首发于B站