一、我的心路历程

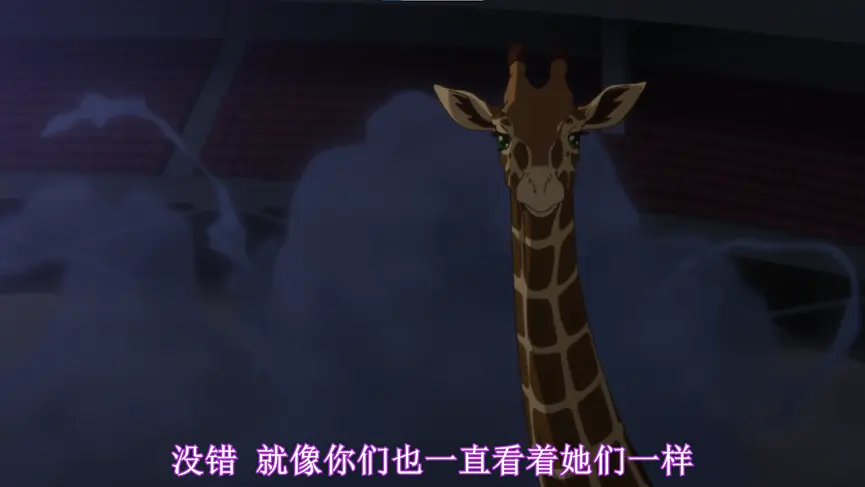

和多数人一样,我在第一次看到《少女☆歌剧 Revue Starlight》(以下简称《少歌》)的标题以及封面宣传图时也以为这又是一部为手游或者其他同名IP引流的偶像番:一群高中生聚在一起唱歌跳舞、组建团队、发展CP、克服一点青春期的小挫折再一起拥抱明天,只不过这次是把偶像团体和茶话部换成了歌剧。这样的一个刻板印象在我的脑海中一直持续到了第一集的18分37秒。为什么?因为剧中出现了一个长颈鹿,而且他还会说话。

突如其来的战斗其实并没有太令我震惊,毕竟一旦接受了在一个原以为现实主义题材的番剧里出现会说话的长颈鹿的设定后,再看到什么也不会感到惊奇了。从第2集开始,我也慢慢接受了本剧的设定,A part的日常对于背景以及人物形象和关系的塑造还是比较清晰的。只要不带脑子,把B part意识流战斗当作人物心理的独白和挣扎以及成长和蜕变,而战斗能力当作人物的表演功底,到也说得过去。前几集优秀的作画以及背景音乐对情感的表达也挺到位,再加上单元回的设计,看完每一集的日常部分基本也能猜到后面B part的大致是该人物的战斗与成长。新瓶装旧酒,只不过是套了一个歌剧和意识流的皮罢了。

然而这种经过前6集建立起来的印象在第7集被打破了,谁能想到这中间还夹杂了一个轮回系的故事:蕉哥直接变成了晓美焰,还是《叛逆的物语》中的魔焰。虽然之后第8和9集对于蕉哥的处理我不是很满意,但考虑到这是为了给主角让路,当作一个小惊喜也足够了。

但最后三集还是超出了我的预期。在第一次听到ED《fly me to the star》的时候我就猜想这是不是在致敬《fly me to the moon》,但我没想居然会致敬地这么彻底。如果结合剧场版一起看,这比EVA还EVA。作为一个新人监督,古川知宏的处女作能够有这样的水平实在令人敬佩。

考虑到自己已经许久没有写过漫评了,又正好遇到这么好的一部番,自然是要好好写写,所以补完TV版和剧场版之后,我搜了搜网上的分析和评论,大多数漫评都是围绕着剧情、蕉哥以及华恋与光的关系来展开的,而且其中不乏像丘贝贝Kyubei一样写得十分深入的大佬,想要再从传统视角来写出新意实在很难。而如果从作画技巧、演出手法来分析,剧场版值得逐帧拉片讲解,这也不是我能做得到的。

于是,下面我想对大家都忽视的、九人组之外的、对情节发展起到极大的推动作用的、伪幕后boss——长颈鹿这一意象展开分析。

二、Revue和Audition的含义

我在看番时的第一大困惑——Revue和Audition是什么意思?

参考维基百科的说法:

A revue is a type of multi-act popular theatrical entertainment that combines music, dance, and sketches.

Revue是一种与轻歌剧和音乐剧相似的艺术形式,区别在于revue没有明确的剧情,它将同一主题下的各种舞蹈表演糅合在一起,对于社会现象的讽刺、批判也比其他戏剧更强。

看过这些,就可以理解为什么九人组在选拔时对于歌唱和舞蹈都有很高的要求,为什么中间单元回的revue标题都带有嫉妒、傲慢这样的贬义词,为什么不同的revue之间风格差异巨大(这一点在剧场版中尤为突出),为什么整部《少歌》的主线剧情都不是很明晰。

An audition is a sample performance by an actor, singer, musician, dancer or other performer.

相比revue,audition就容易理解多了,直接翻译是试镜的意思。这也是业界挑选演员时的常见流程,类似企业的面试。

由此看来,《少歌》中的每一次意识流战斗都是在为starlight进行主角选拔(废话,剧中都说了),而选拔的组织者正是长颈鹿。是长颈鹿组织了选拔,是长颈鹿一直在窥视着少女们的日常并欣赏着她们在舞台上的闪耀,是长颈鹿实现了蕉哥轮回的愿望,也是长颈鹿在维持着舞台的存在,但真的是这样吗?

三、长颈鹿是谁?

在第12集中,通过长颈鹿的讲述我们恍然大悟:长颈鹿竟是我自己。与其说这是导演抖机灵打破第四面墙,不如说这体现了导演对于戏剧以及更广泛的表演艺术的理解。

戏剧是“鲜活”的艺术,它是需要观众的参与,这一特质是戏剧与电影等其他艺术形式最大的不同点。表演者和观众必须在表演时同时在场。没有观众,舞台也就不存在。为什么会这样?戏剧批评家沃尔特·科尔这样解释:

这并不仅仅意味着我们在观看表演,还意味着表演者在我们的世界存在,他们感知我们、对我们说话,和我们一起或为我们工作,直到我们之间建立了一种自然流畅的循环。这个循环是流动的,难以预测的,在它的每一次推动、火花和亲密中逐步变化。在每一个夜晚,我们的存在,我们回应表演者的方式,都会反馈给表演者并改变他的表演。我们所做的一切有时是深刻的、令人吃惊的。我们争吵,我们在一起创造着表演,创造着这个夜晚,也创造着情感。我们是搭档,一起创造着架构。

戏剧体验的核心,是表演者与观众的关系,一种即时的、个人化的交流。在舞台上表演时,演员们能听到笑声,感受静默,还能感觉观众的紧张,而观众能够以这种微妙的方式影响和改变表演。实际上,戏剧的实质是观众和表演者之间的交流。虽然每一场戏的剧本、演员都是相同的,但演员的心境以及台下的观众却是不同的,在戏剧里,每一次呈现在观众面前的戏剧表演都是唯一并且当场发生的。

因为《少歌》是一部动漫,是一部剧场版电影,观众的我们原本是无法参与其中的,但导演为我们指定了一个剧中的代言人,作为我们的替身,与九人组一起参与了《少歌》的创作,而这就是长颈鹿这一意象的真正内涵。

四、审美距离的破坏

为什么之前我说长颈鹿的自白不是打破第四面墙?因为长颈鹿和我们都是观众,长颈鹿可以和人物进行直接对话,通过种种行为来影响她们,而我们始终隔着一层屏幕,与她们保持着审美距离。审美距离几乎是所有艺术的要求。遵从这个要求意味着评论家、参观者或观众为了感受作品的美学特质,必须有一种独立于表演或参观客体的理性——而且必须意识到那只是一件艺术作品。借用丘贝贝Kyubei的话来说:

批评家与普通观众的差别在于,他们会与作品保持微妙的距离:绝不把人物视为和自己一样的真实存在,更不会对作者设定的种种复杂体系信以为真、深陷其中。他们不会说‘我爱XXX’,只会说‘这个人物塑造出色,个性独特,很有让人探索的意趣’。

而这种审美距离被小光的一句发问和之后的对话所打破。

这种审美距离的破坏使我们不再保持原来作为观众的客观和理性。更像是导演给我们的当头棒喝。此时,我们才意识到,表演原来不是在长颈鹿喊下“Audition开幕”时才开始,而是存在与你看番的每时每刻。当观众接受了表演者的表演,表演者就成为了一个真实的人物。我们接受的观念来自剧中的人物,而不是表演者。华恋她们看似过着平静的校园生活,但实际上这都是表演的一部分。她们扮演的角色不是别人,正是她们自己,这是对自我的再现,亦或者“再生产”。

最后,如果有人问我该用什么样的姿势来看《少歌》,我会回答他:不要带脑子,跟着感觉走就对了。

参考资料

[1] 维基百科. Revue. https://en.wikipedia.org/wiki/Revue

[2] 维基百科. Audition. https://en.wikipedia.org/wiki/Audition

[3] 埃德温·威尔森,阿尔文·戈德法布. 戏剧的故事[M]. 北京:世界图书出版公司北京公司,2012.(11):5-50.

[4] 丘贝贝Kyubei. 为什么说金闪闪是位文艺批评家?——漫谈Fate/Zero中吉尔伽美什的文艺观与形象塑造. https://www.bilibili.com/read/cv4450711

[5] 萌娘百科. 少女歌剧. https://zh.moegirl.org.cn/zh-hans/%E5%B0%91%E5%A5%B3%E6%AD%8C%E5%89%A7_Revue_Starlight

这里和大家分享一下《戏剧的故事》中提到的,批评家在介入一个戏剧活动前应当问三个问题。

- 它们要阐释什么?

在回答第一个问题时,批评家必须准确解释作品要阐释的主题,这个主题既包含剧作家的也包含导演的。有时答案是清晰的——如喜剧或闹剧——有时不是。 - 这种阐释成功吗?

在回答第二个问题时,批评家会做出个人化评价。剧作家的主题表达的怎么样?演员和导演赋予剧作生命了吗?通常,评论家或批评家做出个人评估时并不会考虑观众的反应。然而,评论家有时会评论观众的反应,尤其当评论家不认为这幕剧写得好或演得好而观众却反应热烈时。 - 这种阐释值得做吗?

在回答第三个问题时,批评家评价所有人物的完成情况。这种类型的作品或演出令人信服吗?它实现了一个正当的目的吗?它有意义吗?作品或演出本身是一个有真正价值的任务吗?

本文于2022年5月8日首发于B站